一人目の子供が歩き始めるころになると悩むのが、2人目問題。

上の子への影響。職場復帰のタイミング。自分自身の体調の問題…。

子供は授かりものとはいえ、次の子供を何歳差で産んだらいいのか、悩みますよね。

今回は2人目・3人目のお子さんのタイミングを考えている方の参考になるよう

それぞれの年の差兄弟のメリット・デメリットをご紹介したいと思います。

何歳差が多い?みんなはどうなの?

「みんな何歳差で産んでいるのか」実際のところが気になりますよね。

以下のような調査結果があります。

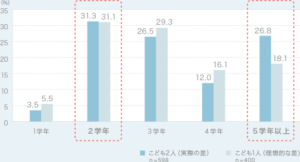

実際に第2子を産んでいる家庭の26.8%が「5学年以上」離れているということ。「5学年以上離して産みたい」と希望している子ども1人の家庭は18.1%と少数なので、理想と現実には大きな差があるといえそうです。

家庭によって様々な事情があるとは思いますが、2人目を望んではいるものの、毎日の育児で疲れ果て、夫婦で向き合う時間もない……。そんな毎日にようやく光が差し始めるのが「上の子が4~5歳」の頃なのかもしれません。あなたの1人目と2人目のお子さんは

何学年離れていますか/何学年離して産みたいですか?*全国の25~44歳の既婚者で子ども1人の男女各200名/子ども2人以上の男女各300名の合計1,000名を対象に調査を実施しました

1番多いのは2学年差

僅差ではありますが2番目が5学年以上の年の差が多いという結果に。

引用にもありますように、「5学年以上離して産みたい」と希望している子ども1人の家庭は18.1%と少数であることから、希望と現実に違いがあるのがわかりますね。

理想は2学年差が1番、3学年差が2番目に多い。

1人目の育児が大変で余裕がない・産後の体調が戻らない・授からない・経済的な理由など、様々な問題があると考えられます。

育てやすいのは何歳差?

子供の性格・子供同士の相性・それぞれの環境・状況にもよるので一概には言えませんが、あくまでも私個人の感想として、参考にしていただければと思います。

1歳差育児

兄の家庭が4人兄弟で、長男・次男が年子(1歳差)で生まれています。

次男が産まれたときに長男は約1歳3カ月だったので、ママさんは赤ちゃんを2人抱えているようなものでした。

男の子ということもあってか、わんぱくで動きが激しく、兄弟2人揃うと走り回るしケンカは頻繁に起こるし話は聞かないし、それはそれは大変そうでしたね。

ただ、年が近いとお互いに切磋琢磨して良いライバル・良い遊び相手になっています。

次男の方が少し体が大きいため背格好はほぼ同じで、よく双子に間違えられています。

ママさんからすると、大変な時期が一気に過ぎるというメリットがあるようですね。

1歳差のメリット

- 大変な時期が一度にまとめてきて一気に過ぎる

- 子供同士は良いライバル・良い遊び相手

- ママの出産可能年齢を考えると早い方が有利の場合も

- 入園・入学のタイミングが重ならない。

1歳差のデメリット

- 妊娠中のママの負担が大きい

- 上の子にまだまだ手がかかる時期に、更に赤ちゃんのお世話は大変

- 下の子は常に近くに「越えられない壁」がありストレスが溜まる

- 下の子がママを独占できる時間があまりない

2歳差育児

我が家の次女と長男のケースです。

長男が生まれたとき、次女は2歳3ヵ月でした。

いわゆるイヤイヤ期の真っ盛り。

当初は突然現れた自分よりも年下の存在に違和感があったようですが、それでも次女は段々と「弟」の存在に慣れていきました。

でも、本当に大変なのはこれからだったのです…。

長男がハイハイをしだした7ヵ月頃、次女の世界は脅かされ始めました。

次女が床で遊んでいると、長男が近づきおもちゃをぐちゃぐちゃにしてくるのです。

更に1歳を過ぎたころ長男が歩き始め、机の上におもちゃを非難させて遊んでいた次女の努力も虚しく、次女の世界はどんどん小さく追いやられていき…。

もちろん私から長男にやさしく注意しますが、まだ訳のわからない幼子。

領土進行を防ぐのは不可能に近い状態でした。

次女が長男を押したり叩いたりすることもしばしばあり、長男を注意しつつも、怒るのは手を出してしまう次女ばかりという日々がしばらく続きました。

今思えば、この時期の次女は精神不安定でした。

母親も取られ、おもちゃも取られ、居場所も奪われ…

「安心できる場所」を無くしてしまった次女のイヤイヤは加速する一方…。

おもちゃを詰め込んだリュックを常に背負い、リュックの中だけが「安心できる場所」になったのです。

ようやく終息したのが4歳前後(つい最近)です。長男が2歳になった頃でした。

今でも毎日のようにケンカは勃発しますが、次女と長男は時にお互いを邪魔な存在だと感じつつも認め合い「悪だくみ仲間」として「家族」として仲良くできるようになってきました。

次女はこじらせたイヤイヤ期をようやく終わらせることができたのです。

長男も2歳になり意思の疎通が少しづつできるようになってきたことと、次女が我慢することを覚えてくれた結果ではないでしょうか。

ただ、力関係が変化して、今では叩いているのはもっぱら長男。

次女は自分はぐっと我慢して「叩かれた」と報告に来てくれます。たまにコッソリやり返していますが…。

2歳差のメリット

- 2歳差でも成長とともに子供同士遊ぶことは可能。

- 卒園・卒業式がかぶらない。※2学年差の場合

2歳差のデメリット

- 下の子のお世話がまだ必要な時期のため妊娠中のママの負担が大きい。

- (特に抱っこが大変なので、座った状態で抱きしめる方法に移行するのがおすすめ)

- イヤイヤ期をこじらせる可能性あり。上の子には特別なケアが必要。

- まだ上の子のお世話が必要な時期に赤ちゃんのお世話が加わる。

3歳差育児

3歳差育児をしている友人に聞きました。

妊娠中は遊びたい盛りの活発な2歳児に付き合っていたためママの負担が大きく、下の子が産まれてからも上の子の赤ちゃん返りがあって大変なようです。

一概には言えませんが、まだまだ3歳もママに甘えたい時期のようですね。

ここでご注意いただきたいのが3学年差の場合の学費等の負担です。

3学年差(3歳差ではなく、3学年差)ですと下の子の高校受験と上の子の大学受験(中学受験する場合は中学受験と高校受験も)が重なります。

入学時期も当然重なるので、塾代や進学費用の負担が一気にくるのでご注意ください。

4歳差育児

4歳差のメリット

- 上の子は自分の世話がだいたいできるようになっている。

- 上の子の我慢のおかげでケンカが起きづらい。

- そもそも、幼稚園・保育園や友達付き合いなど生活スタイルが違うので四六時中一緒にいるということが少ない。

- お世話の面ではひと段落付いてから下の子が生まれるので育てやすい。

- 中間子がいない場合、上の子の赤ちゃんらしさがなくなり寂しく感じる頃に生まれるため可愛さもひとしお。

- 上の子が幼稚園・保育園に行っている間にママは赤ちゃんとじっくり向き合える。

- 下の子は上の子のお友達も自分の友達にできる。

- お昼寝のタイミングがうまくいけばママも休める。

- 4年制大学の在学期間がかぶらないのでお金の工面がしやすい。※4学年差の場合

4歳差のデメリット

- 上の子と下の子の遊びの内容が違うので、上の子が合わせないといけないことも。

- 上の子はライバルがいない状態で育っているので、競争心が少なくおっとり気質。

- 下の子は上の子の用事で振り回される。下の子の昼寝を中断しないといけないこともしばしば。

6歳差

長女(8歳)と長男(2歳)が6歳差ですが、6歳も離れていると長女は長男への対応がすっかりお姉さんです。

長男の攻撃やおもちゃ荒らし・机荒らしに我慢の限界に達して怒ることもありますが、基本は長男を可愛がっています。

長女の口癖は「うちの子は可愛い」です。

6歳差のメリット

- 下の子のお世話に専念できる。

- 久々の赤ちゃんに可愛さもひとしお。

- 上の子を上手に仕込めば下の子育児の戦力となる。

- 4年制大学の在学期間がかぶらないので、お金の工面がしやすい。

6歳差のデメリット

- 上の子はライバルがいない状態で育っているので、競争心が少なくおっとり気質。

- 生活スタイルが違うので、一緒に遊ぶ時間は短い。

- 下の子は上の子の用事で振り回される。

当たり前ですが、どの年齢差でも下の子が生まれたからと言って上の子は急に「お兄ちゃん・お姉ちゃん」になるわけではありません。

段々と、少しづつ家族になっていく過程を見ていくのも楽しいですよ。

兄弟仲が良いのは何歳差?

- あまり時間をかけずに仲良くなれるのは4歳差以上

- 仲良くなるまでに時間はかかるけれど長く一緒に過ごせるのは2歳差

- 時間をかけずに仲良くなれて、なおかつ一緒に過ごせる時間も長いのは1歳差。(ケンカが多い。)

ちなみに私自身もうちの子たちと同じ4歳差・2歳差の兄妹の末っ子なのですが、小さいときによく遊んでもらえたのは上の兄ですが、上の兄は部活や友達との付き合いでうちにいない時間が多くなって関わりが少なくなり、私がある程度大きくなってからは下の兄とよく一緒に過ごしていました。

お金の面で負担が少ないのは何歳差?

先ほど3歳差育児の項目でも触れましたが、3学年差ですと高校進学と大学進学が重なり学費負担が大きいため、事前の準備が大切です。

また、4年制大学の場合在学期間も重なるので在学中の費用もよく確認してください。

4年制大学に入学し4年間で順調に卒業できたと仮定して、上の子と下の子が4学年差以上だと、高校入学・大学入学費用が一度に必要になることはなく、大学在学費用が重なることもありません。

ただし一度に必要になるのか・それぞれ別の時期に必要になるのかの違いであって、トータルに考えると用意しておく教育資金は変わりません。

3学年差がいけないのではなく、事前の準備が大切です!

年の差だけじゃない!出産可能年齢も考えよう。

今まで「上の子・下の子は何歳差が良いのか」という話をしてきましたが、次の子を計画するうえで切っても切り離せないのがママの年齢です。

晩婚化が進み高齢出産される方も増えているとはいえ、当然ながらいつまでも産むことができるわけではありません。

個人差はありますが、ママの年齢が上がるにつれてリスクも高まることを考慮して「次の子のタイミング」を考えることも大事ですね。

また、最初の項目「何歳差が多い?みんなはどうなの?」でもお伝えしたように、希望したタイミングで実際に出産できるとは限りません。

私も2人目を2歳差で望みましたが、実際に産んだのは4学年差でした

帝王切開した場合の、次の子のタイミング

上の子を帝王切開で出産した場合、1年待たずに妊娠することは避けた方が良さそうです。

子宮の回復に1年はかかると想定されるため、前の帝王切開から1年は空けたほうが良いようですが、母体の状態は人それぞれですので医師の診断を仰ぐようにしてください。

子供は授かりもの。授かった時が「いいタイミング」

ここまで「上の子・下の子は何歳差が良いのか」タイミングについて話してきました。とはいえ、命に関わることはこちらの都合のいいようにはいかないもの。次の子を早く望んだのになかなかできなかったり、まだいいかなと思っていたら授かったり…

綺麗ごとだと思われるかもしれませんが「授かった時が家族にとってのいいタイミング」なのではないでしょうか?特別な理由がない限りそう思っていた方が平和ですし、生命の神秘というものがあってもいいのではないでしょうか。

私は不妊治療の末に次女を授かりましたが、今となってはあの時が私たちにとってのいいタイミングだったのかなと感じています。巡り合わせなのかな、と。

まとめ

調査では1人目と2人目の差が2学年差、次いで5学年差が多い。

それぞれの年齢差にメリット・デメリットがあるが、3学年差の場合支出が重なるため教育資金の確保を。

上の子・経済面・出産年齢・職場復帰など、多方面から考えるのが得策。

上の子を帝王切開で出産した場合は、妊娠まで1年は空けたうえで医師の指示を仰ごう。